バルコニー

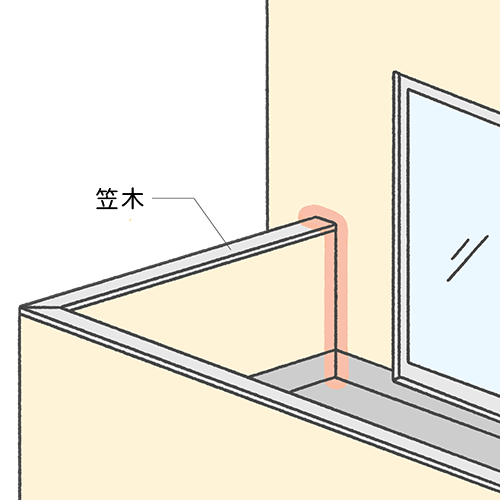

<手すり壁・笠木>

バルコニーの手すり壁・笠木からの雨漏り

バルコニー(ルーフバルコニー*1 を含む)の手すり壁や、手すり壁に設置する笠木部分は雨水が浸入しやすい箇所の一つです。

手すり壁・笠木*2と外壁とが接する部分(取合い部)は、すき間等が生じやすく、そこから雨漏りが発生することがあります。

また、笠木の取り付け部(ねじの穴等)から雨水が浸入する場合もあります。

*1 下部が室内空間であり、居室等の屋根(ルーフ)となっているバルコニーのことを「ルーフバルコニー」と呼びます。

*2 バルコニー手すり壁等の上端に設置する部材を「笠木」と呼びます。

雨漏りリスク低減のアイデア

- 屋根の軒や庇(ひさし)の出を長くして、手すり壁・笠木と外壁とが接する部分(取合い部)にかかる雨が少なくなるデザインとする。

- 手すり壁に通気構法を採用する。

- 笠木には、雨漏りリスク低減のため、手すり壁への固定方法や留め付けの位置を工夫したものを採用するように、住宅事業者に相談する。

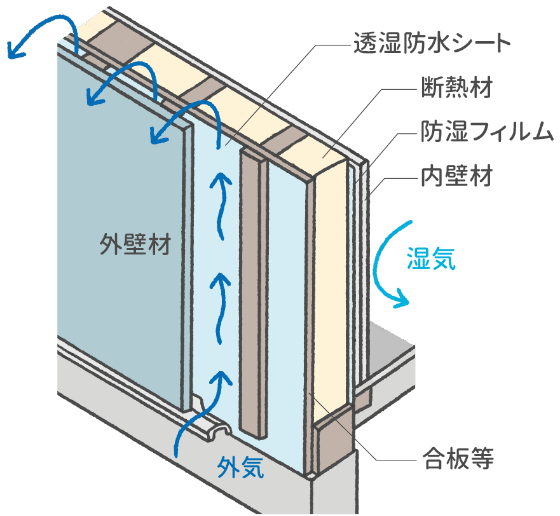

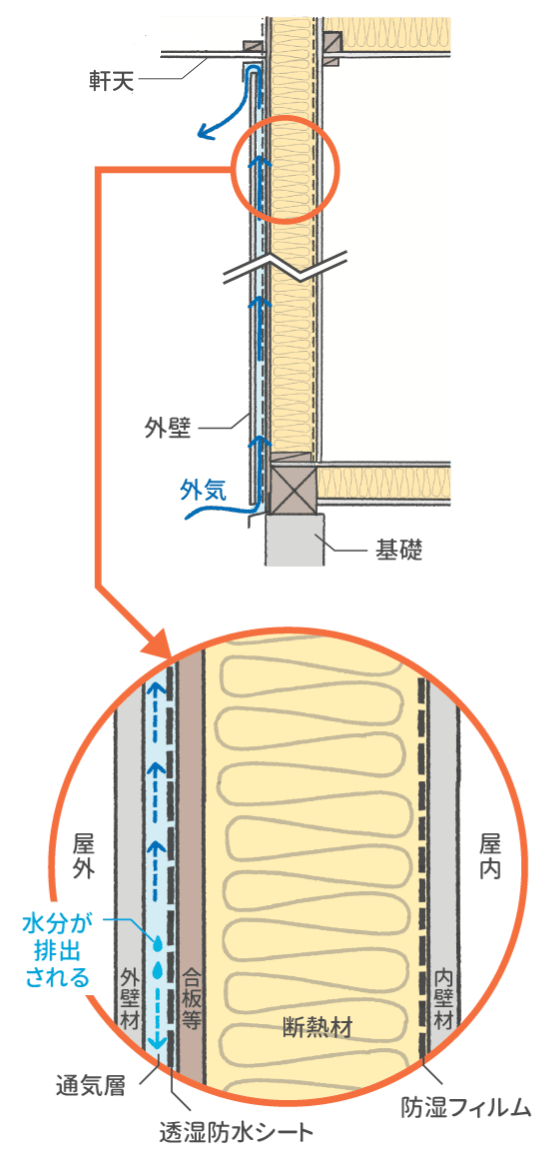

通気構法とは

通気構法とは、住宅の外装材と躯体の間に空気を流す連続した通り道(通気層)をつくり、通気層内に浸入した雨水や水蒸気を含む空気を、屋外に排出する仕組みを持つ構法です。

バルコニーの手すり壁にも通気構法を用いる事ができます。

通気構法では、建物の上下に「すき間」を設け、壁の下側の「すき間」から外気を取り入れ、温度差や気圧差等で自然に下から上に空気を流し、壁の上側や、小屋裏を通じて屋根の棟等の「すき間」から外部に水蒸気を含んだ空気を排出します。

また、部材の継ぎ目等から壁内に雨水が浸入しても、雨水や水蒸気等は通気層を経由して、「すき間」から外部に排出されます。

通気構法においては、通気の経路が確保されていることが重要です。

施工時に防水紙(透湿防水シート等)のたわみ等があり通気経路をふさいでしまうと、通気層の機能が発揮されず、雨漏り等の不具合につながることがあるため、適切に施工することが必要です。

サイディングとは

一般に、工場で製作された板状の外壁材を指し、窯業系(セメント・けい酸質原料、繊維質原料等を用いて形成したもの)、金属系(ガルバリウム鋼板、アルミ等)等の種類があります。

窯業系サイディングは、一般的に経年変化や建物の環境等により、表面を手でこすった際に白い粉や塗装の色が手に付くようになること(チョーキング)があります。新築からの経過年数によっては外壁の塗り替えが必要となるため、住宅事業者に相談してください。

※本ページでは、窯業系サイディングを想定して記載しています。

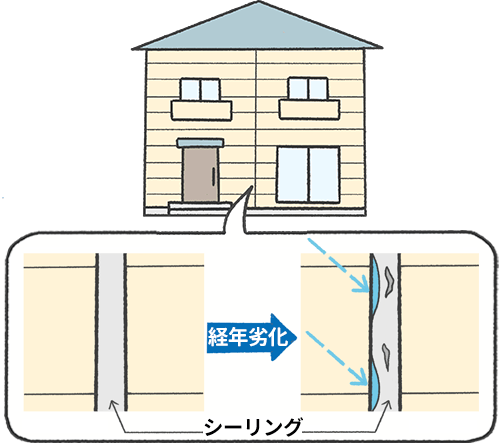

シーリング材とは

外壁サイディングの継ぎ目や、窓やドア(サッシ)回り、手すりと外壁の取合い部等において、部材間・継ぎ目を埋める弾力性を持つ材料で、雨水が建物内部に浸入するのを防ぎます。

シーリング部は長期にわたり紫外線や日射熱が当たると、劣化により、はがれやひび割れが発生するため、定期的なメンテナンスが必要です。